信頼を礎に未来を切り拓くCSV経営

代表取締役社長 織田 寛明

代表取締役社長 織田 寛明

中期経営計画3年間の振り返り

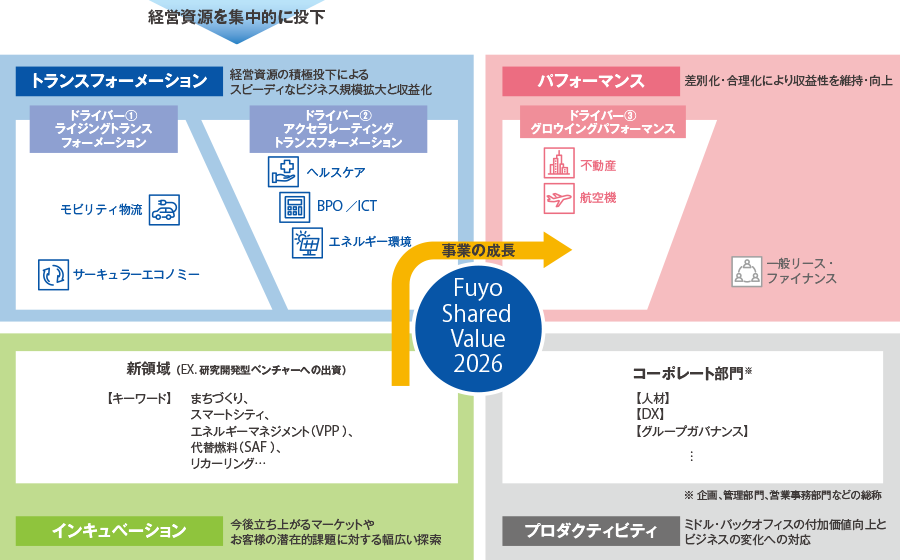

芙蓉リースグループは2022年度にスタートした5年間の中期経営計画「FuyoSharedValue2026」のうち3年を経過しました。振り返りますと、全体業績としてはラップを達成し、一定の成果を上げた一方で、個別に見るとトランスフォーメーションゾーンの事業領域の一部で伸び悩む状況もあり、成長の難しさを改めて実感しています。この3年を総括すると、ぎりぎり合格点と私は受け止めています。その中でも、お客さまとの信頼構築を重視し、社員の挑戦と学びを通じて、当社らしい価値創造のサイクルが動き出している手応えを感じています。

それぞれの部門について申し上げると、「パフォーマンスゾーン」に位置し、稼ぎ頭である「不動産部門」は引き続き好調で、円安や外資による投資の継続を背景とした良好なマーケット環境下、地域ごとの需要変化に柔軟に対応し、オフィスや物流施設、ホテルやデータセンターなど多様なアセットで収益源を広げています。

「航空機部門」は需要の回復・急増と新造機の供給制約という環境下で、中古マーケットの活性化を背景に回転型ビジネスにも力を入れた結果、2024年度は部門としての経常利益が100億円を超えるなど、着実に成果を上げています。

中期経営計画においては、特定の部門収益に頼ることから脱却し、事業の多様化による連峰型の事業収益ポートフォリオへの転換を目指していますが、不動産部門以外に経常利益100億円を超える柱が育ち始めたことは、大きな前進だと考えています。

「トランスフォーメーションゾーン」の事業部門については、それぞれが着実に歩みを進めている一方で、課題も見つかっており、この課題解決を通じて、事業ポートフォリオ全体の収益力・成長力を底上げしていきます。

「エネルギー環境部門」は、中期経営計画スタート前と比べ、営業資産規模が2倍以上に拡大し、着実に成長を遂げております。ただ、海外の案件を中心にこれから稼働を開始する物件が存在していることから、リターンが生まれるまで時間がかかっています。先行投資にはなりますが、先を見据えて、引き続き海外案件も含めて投資を継続し、営業資産の拡大による収益向上をしっかり実現し、連峰型の収益事業の一つとして確立させ、持続的な成長につなげてまいります。

「ヘルスケア部門」は新型コロナ対応融資の回収フェーズに入っていることから、診療介護報酬債権ファクタリングへの資金需要が好調で、残高が大きく伸び、収益への貢献も大きくなっています。医療コンサルティングおよびM&A仲介等を行うCBホールディングスをグループ化し、金融だけでなくコンサルティング、M&A仲介といった川上領域まで取り込む体制が整いつつあり、アセットビジネスのみならず、ノンアセットビジネスに注力することで収益源の幅を広げていきます。

「BPO/ICT部門」は、お客さまのニーズが引き続き旺盛な分野である一方で、人件費高騰と人材確保の課題を抱え収益性が伸び悩んでいます。大胆なコスト構造改革を実施し、現在注目されているデータセンター事業に積極的に参画していくことで、持続的成長を目指してまいります。

非財務目標については、「環境」および「社会とひと」の領域で設定している「CO2の削減貢献量」、「脱炭素推進に向けた資金投下額」および「お客さまの業務量削減時間」などが、各部門の好調な営業実績に支えられ、概ね順調に推移しています。

ゾーンマネジメントの概要

残る2年間の見直しと今後の戦略分野

次にこの3年間の成果を踏まえて残る2年間の戦略のポイントについてお伝えします。

全体の財務目標については当初目標を据え置きました。

先般の政策金利の引き上げといった金融環境の変化もあり、金利上昇の影響が避けられない事業領域は少し目標を引き下げています。その一方で、好調な領域については引き続き力を入れて伸ばしていくということで目標を引き上げ、全体としてバランスの取れた現実的かつ挑戦的な計画にいたしました。

非財務目標は、一部の項目で既に計画を上回る達成をしており、今後も着実な積上げを行っていきます。EVについては当初の見込みほど日本国内での普及が進まず、このあたりは見込み違いだったと反省していますが、現在動きのあるEVトラック事業を担うヤマトリースも対象に組み込み、新規案件の積上げを強化するなどの施策を通じて、今後2年間でのEV比率引き上げを目指し、目標を見直して取り組みます。

財務目標

|

項目 |

実績 |

目標値 |

|---|---|---|

|

経常利益 |

690億円 |

750億円 |

|

ROA |

2.3% |

2.5% |

|

自己資本比率 |

13.3% |

13% ~ 15% |

|

ROE |

10.0% |

10.0%以上 |

非財務目標(抜粋)

-

※1再生可能エネルギー発電事業に対する出資及びプロジェクトファイナンス等が対象(発電容量は持分比率・シェアに応じて算出)

-

※2芙蓉オートリース・ヤマトリースにおける比率

-

※3返却物件由来

-

※4BPO/ICTサービスを通じた新たな価値創造時間創出

事業戦略面では、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、事業領域の拡大に向けて新たな事業領域への挑戦を積極的に進めます。

「モビリティ/ロジスティクス部門」において、ロジスティクス部門を一つのドメインに位置づけ、本格的な参入を加速させます。パレットレンタル事業を展開する株式会社ワコーパレットを子会社化、さらに日本パレットレンタル株式会社(JPR社)を持分法会社化することで、従来の倉庫中心のビジネスから物流全体のプロセスに関わることができる体制が整いました。パレットやカゴ車など現場の「動き」に直接携わることで、物流オペレーションの横断的な課題に取り組んでまいります。現場から得られる膨大なデータや運搬工程の自動化技術を結びつけ、循環型社会モデルの構築にもつなげていきたいと考えています。当社グループにこうした機能が新たに加わることで、物流全体の川上から川下まで、お客さまの課題解決にさらに貢献してまいります。

もう一つは「インキュベーション」の領域における新規事業創出の加速です。

「カーボンクレジット事業」については、北米の森林ファンドおよびフィリピンの水田プロジェクトへの参画で知見を高めています。この分野は二国間協定や技術的評価手法の整備が複雑である一方、確実に成長していく分野でもあります。パートナー企業や農業団体、政府との協働を通じて、環境と経済の両立の鍵となるカーボンクレジットの供給を実現していきます。

「まちづくり事業」においては、不動産開発にとどまらず、地域の賑わい創出やエネルギー、モビリティを含む複合的な価値提供を目指しています。神戸アリーナのプロジェクトを通じて、地域の人の流れを生み出し、その周辺に新たな価値を紡ぐ取り組みは、当社のこれからの戦略的アプローチの象徴です。これらの挑戦を通じて、地域社会の持続的な発展とCSV(CreatingSharedValue)経営を深く結びつけ、次世代へとつながる価値創造を実現してまいります。

これからさらに当社グループが持続的な成長を実現するためには、グローバルな展開が不可欠と考えており、ワンステップ上に行くために現在、次期中期経営計画に向けて社内で議論を行っています。もちろん狙いのある事業に絞って良質なアセットを積みたいと考えており、現在はその飛躍に向けて、海外人材の育成に全力を傾けています。

お客さまからの信頼を基礎に価値共創に邁進します

芙蓉リースグループは、事業を通じた社会課題の解決により企業の持続的な成長を実現するCSVを経営の根幹に位置付け、中長期的な成長戦略としています。ビジョンでうたっているように、社員の挑戦と成長を後押しし、社員がお客さまとの相互信頼のもとで共創することを通じて社会課題の解決が積み重ねられ、CSVがより高い次元で実現するものと信じています。2ページの図がお示しするように、このサイクルが持続的にまわっていくことが、私たちの価値創造ストーリーです。

私は、CSV経営をもう少し突き詰めると、お客さまに寄り添うことでお客さまの経済価値とその先の社会課題の解決が大きく実現し、その結果当社の経済価値がさらに高まるという順序なのだと考えています。お客さまからの信頼と共創を重ねることで、企業価値と社会の持続的な成長につながるという確固たる信念を持っています。

すべての取り組みは、お客さまからの「信頼」が基礎です。

そしてそのスタートは「ひと」にあります。私たちはお客さまの懐に入り、徹底的にお客さまの課題・ニーズに耳を傾けます。この対話を重ねる中で、お客さまから学び、考え、提案を磨き上げ、信頼を深めていきます。お客さまとの信頼を深めていく中で、当社グループならではの競争優位な提案をお届けしていきます。私どものノウハウや知恵が凝縮された提案そのものの価値で選んでいただけるよう努力してまいります。このように信頼構築→提案学習→競争優位という一連の流れで、私たちはお客さまと価値を共創しています。

これは価値創造ストーリーの中でも最も重要なプロセスです。お客さまとの相互信頼と共創を通じて社会課題の解決が実現し、その積み重ねが、より高い次元でのCSVにつながり、持続的な社会価値と企業価値の好循環を生み出すのです。

パートナー企業との信頼関係も非常に重要です。パートナー企業とアライアンスを組み、一緒にお客さまの課題に向き合うことで、より大きな課題解決を生み出せると信じています。そのためには、芙蓉リースグループが役立つ存在であるとパートナー企業に感じていただくことがスタートなのです。その道のプロであると一目置かれ、連携したいと信頼を寄せられる存在になっていきたいと考えています。

信頼される人の育成に向けて挑戦と成長を後押し

このようにお客さまからの信頼のもとでの価値共創を実現し、持続的成長を支えるのは、社員一人ひとりの挑戦と成長にあります。

まず、社員の「成長」を後押しするため、グループ全体で積極的な人材投資を行っています。芙蓉総合リースについては、非財務目標において中期経営期間中に一人当たりの人材育成関連費用を300%にすることを目標としておりましたが、2年前倒しで昨年度末に達成しました。この間、育成プログラムや学びの場が大変に充実しました。また、今後の事業領域の拡大、特にグローバルな展開に向けて、海外を含む専門企業への社員の派遣・出向などを活性化し、現場での挑戦を通じてノウハウを蓄積し、その経験を新たなビジネス領域の創出に活かすことのできる人材を戦略的に育成してまいります。

また、社員が安心して挑戦できる環境づくりとして、心理的安全性の確保を重視し、多様な意見を尊重し合う風土を育てています。上司が部下一人ひとりの話を真摯に傾聴し、新奇歓迎の姿勢を大切にすることで、社員が最も力を発揮してくれます。それは、真にダイバーシティが実現している状態でもあり、こうした組織がVUCAの時代に柔軟に対応していくことができます。

こうした挑戦や成長の土壌をさらに支えるものが、社内インフラの強化とDX推進です。業務プロセスそのものの抜本的な見直しや効率化、ITツールの導入を進めることで、社員がより本質的な対話や価値創造に集中できる環境が整います。また、AIの活用は、日常業務の効率化だけでなく、社員の挑戦や提案活動を支える「壁打ち」相手としての役割も果たし、社員の気づきやアイデアを育てる場を提供します。こうした取り組みを通じて、心理的安全性、多様性、デジタル化が相乗効果を生み、社員一人ひとりの挑戦と成長が加速すると確信しています。

最後に

私は、統合報告書は当社グループの目指す方向性、そして現在どこまで進捗しているのかを、戦略的な視点も含めて皆さまにストーリーとしてお伝えする場であると考えています。その際には、私をはじめ会社としてしっかりと説明責任を果たしながら、引き続きお客さま、株主、取引先、社員、地域社会、未来の世代とともにCSV経営を徹底し、お客さまの経済価値と社会課題解決の同時実現を目指してまいります。

お客さまの経営課題の先には必ず社会課題があるというのが私の実感であり、お客さまとの共創は社会課題の解決につながると信じています。「至誠にして動かざるものは未だこれ有らざるなり」。誠実な対話を積み重ねることでお客さまから信頼される存在になり、ともに価値を生み出していきたいと考えています。